飛騨高山&白川郷一人旅!「飛騨の里」へ!アクセス・割引券・おすすめ滞在時間・ライトアップ時の入場方法もご紹介♪

2023/04/02

バスで行く!飛騨高山&白川郷一人旅!

高山に到着後、「キッチン飛騨」でステーキランチ、そして和菓子屋さん巡りをした後は、夕方に「飛騨の里」に行ってみました!

「飛騨の里」は合掌造りをはじめとした飛騨の古い貴重な民家が移築復元された場所で、その佇まいや生活用具から昔の農山村の暮らしを知ることができます。

たくさん説明書きがあるので分かりやすくて、日本昔ばなしの中に入ったようで、おもしろかったです♪

今回は行き方と中の様子をご紹介します♪

ちなみに、今回冬のライトアップ開催期間中だったのですが、閉館の17:00からライトアップ開始の17:30までにやることが無さ過ぎて、結局見ずに徒歩で帰ってしまいました……。

(ライトアップを見るには、見学後1回出て、ライトアップ券300円を購入する必要アリ。)

♡「飛騨の里」への行き方・アクセス・バスの乗り方・運賃

「飛騨の里」は高山駅隣の「高山濃飛バスセンター」からバスで9分、4つめの停留所にあります。(→バスセンター地図)

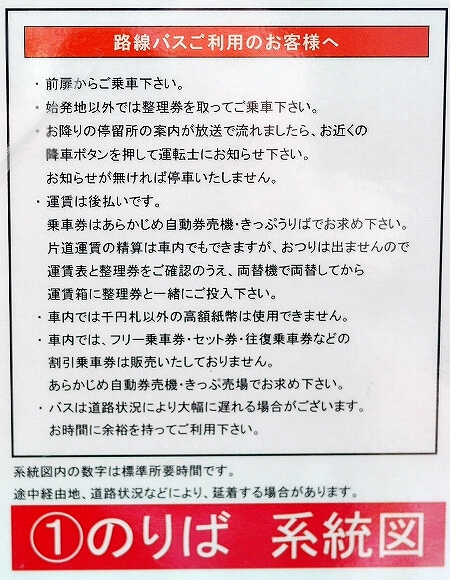

乗り場は一番奥の1番で、ここから「さるぼぼバス」か「匠バス・飛騨の里線」に乗ります。

1時間に2本しか無いので、時刻表をチェックしておきましょう!

帰りの「飛騨の里」発の最終は16:54です。

ちなみに、帰りは歩いて帰りましたが30分ちょっとかかりました。

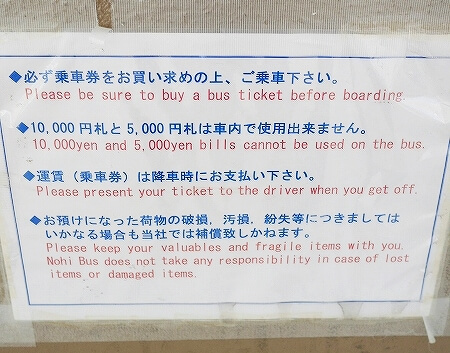

柱に「必ず乗車券を買って乗って」と書いてあったので、切符売り場に買いに行きました。

建物入って右奥に切符売り場があります。

「飛騨の里」までの運賃は片道100円ですが、「飛騨の里」の入館料(700円)と往復のバス乗車券(200円)がセットになった「飛騨の里セット券」(800円)があり、100円割引になるので、往復バスに乗る方はその券がおすすめです!

セット券は、カウンターに行かなくても買える「モバイル乗車券」もあります。

バスが来たら前から乗って、降りる時に切符を渡して降ります。

1番乗り場には他のバスも来るのですが、「さるぼぼバス」か「匠バス・飛騨の里線」しか「飛騨の里」に行かないので注意してください。

その他、注意事項が乗り場に貼ってありました。

降りる時は降車ボタンを押します。

「飛騨の里」でバスを降りたら、少し歩いた所に入り口があります。

入り口こっち的な看板が出ているので、分かりやすいです。

♡「飛騨の里」見学!じっくり説明を読むとおもしろい!滞在時間は1時間以上がおすすめ!

こちらが入り口です!

入館料(入場料)は700円(バスの往復乗車券付きセット券は800円)。

入館券を買ったらマップをもらえました♪

所要時間20分、40分、60分の3つのコースが提案されていて、館内を左から回って行く感じです。

私は1時間滞在しましたが、説明をしっかり読む場合はもっと時間があった方が良かったです。

1時間だと、まぁまぁしっかり読めたという感じです。

「飛騨の里」の設備・貸出品

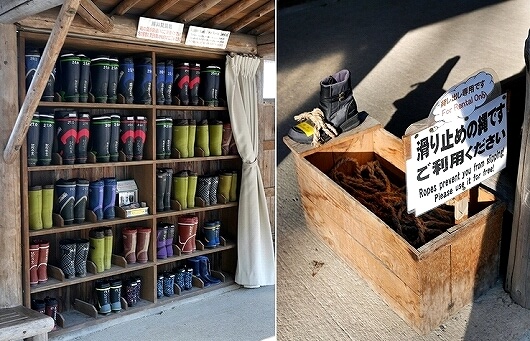

中に入って左に少し進むと、長靴と滑り止め用の縄の無料レンタルがありました。

私が行った2月28日は暖かくて、少し氷が残っている所もありましたが、普通の靴で大丈夫でした。

ぬかるんでいる時には長靴の方がいいかもしれません。

長靴の隣にはコインロッカーがあり、普通サイズ200円、大きいサイズ300円でした。

レンタル品は他に傘、日傘、車椅子(手押し・電動)、シニアカー、ベビーカーの無料貸し出しがあります。

(車椅子、シニアカー、ベビーカーは冬季の積雪時には使用不可。)

昔の農村にタイムスリップ!

そんなこんなで見学開始!

入り口入ってすぐに目に飛び込んでくる池は五阿弥池。

水田に流す水を蓄える貯水池として作られたもので、現在も農業用水として利用されているそう。

その向こうには合掌造りの家々が♪

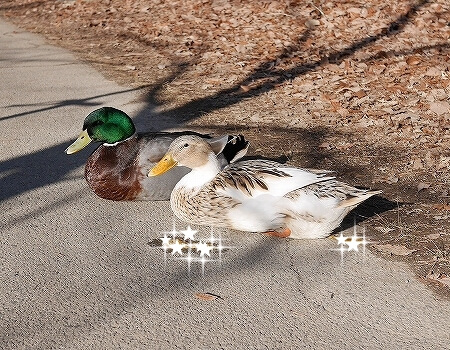

池には鴨がたくさんいて、道で休憩しているカップルも!

仲が良くてかわいい~♡と観察していたら、盛大に体調を崩した形跡が見られましたっ。

合掌造りの家は間近で見ると大き~い!

何だかコワイくらいの迫力がありました!

ではでは、展示物の一部をご紹介します。

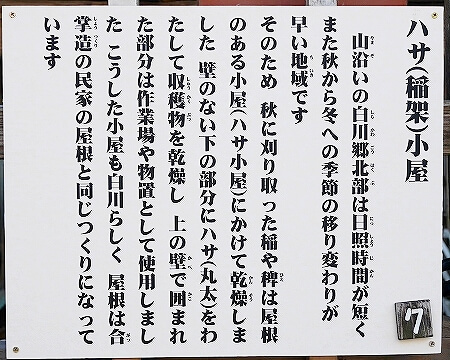

こちらは稲などを乾燥させるための「ハサ小屋」!

説明を読むと、小屋で乾燥させる理由や、建物の活用方法などが分かりました。

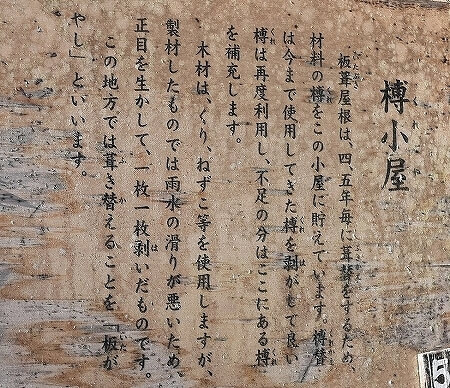

こちらは板葺き屋根の板を保管するための「榑(くれ)小屋」!

説明を読むと、板葺き屋根は4~5年ごとに葺き替えをして、まだ使える板はまた使い、不足の分はここにある新しい板に替えると書いてありました。

室内はたぶん全部土足禁止になっていて、靴下か、用意されているスリッパを履くシステムでした。

家の中にははた織機?があったり、

綿を加工する道具があったり。

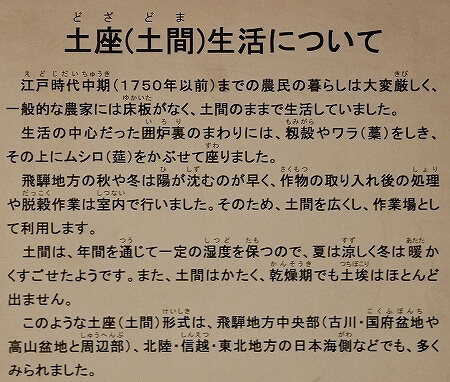

家に床板が無い時代は、土間にモミ殻やワラを敷いて、その上にムシロをかぶせて座っていたとか。

そのムシロを編む機械があったり(左)、織る機械があったり(右)。

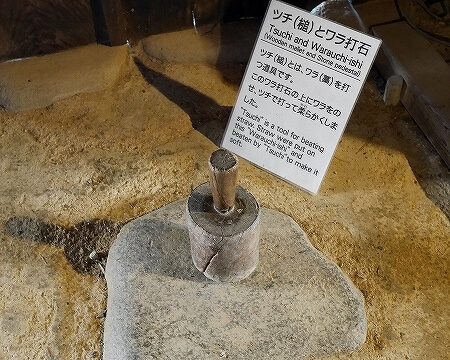

ワラを叩いて柔らかくする道具があったり。

昔といえば!の囲炉裏もあり、

どこに誰が座るのかが決まっていたそうです。(家長、家事をする女性、子ども、お客様・成人男性)

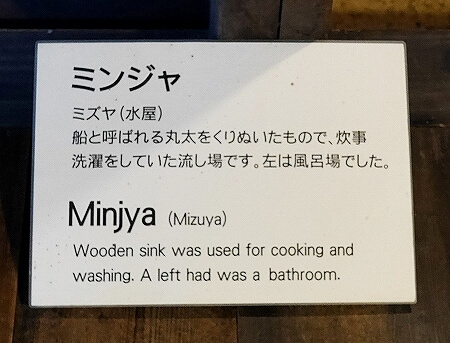

こちらは丸太をくりぬいたシンク!

ここで炊事洗濯をしていたそう。

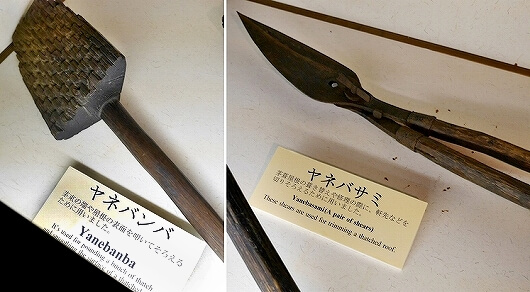

また、茅葺き屋根の端は近くで見ると異様に整っていて、圧巻であり、かわいかったのですが、

「ヤネバンバ」で揃えたり、「ヤネバサミ」で切ったりしているとのこと。

「ヤネバンバ」って「猫バンバン」みたいに(笑)。

2階に上がれる家もあり、建物の構造や屋根の様子を近くで見ることができました。

屋根は釘を使わずに、縄などの天然素材で作られています。

こんな感じで、まだまだたくさん見る所はあって、説明を読んで情景を想像すると、昔話の世界をリアルに見ているような気がしておもしろかったです♪

ただ、途中で集中力が切れて、思うようには読めなかったですっ。

なお、公式サイトの「館内のご案内」のページにも読みにくいですがかなりの情報が載っているので、余裕がある場合には読んでおくといいと思います。

(……って無理かな……というくらいの情報量! マップの絵や画面左の「館内のご案内」の項目、そしてその先の文字もクリックできます。)

♡「飛騨の里」から歩いて高山駅へ!

最初にも触れましたが、私はライトアップを見ようと思ったので、最終バスには乗らずに、ライトアップ開始時間(17:30)まで待とうと思っていました。

でも、外のお土産屋さんは閉まっているし↓、することが無くて、街方面の道を散策しているうちに待つのがめんどくさくなって、結局そのまま歩いて高山駅に帰ってしまいました……。

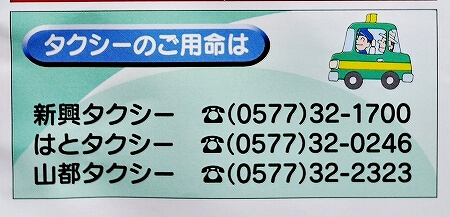

もしライトアップを見たり、最終のバス(16:54)に間に合わなかった場合は、入場する時にもらったマップの裏にタクシーの電話番号が載っているので、そこに電話して呼びます。

タクシーはライトアップの時も「飛騨の里」で待機していたりすることはないそうです。

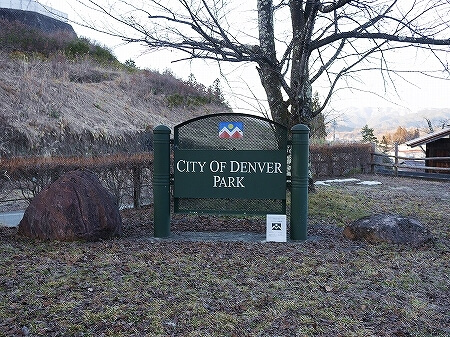

途中、「友好の丘(CITY OF DENVER PARK)」という見晴台があり(→地図)、雄大な山の景色を見ることができました♪

ちょっと遠いけど、開けていてきれいでした♪

「飛騨の里」から高山駅前には徒歩30分ちょっとで到着しました♪

慣れない土地できょろきょろしていたので、そんなにツラくはありませんでした。

が、できることならバスで帰った方がいいと思います(笑)。

では、次回はお夕食に食べたおすすめの飛騨牛のハンバーガーをご紹介します!